L’Italia aderisce all’Alleanza Nucleare, passando da Stato Osservatore a Stato Membro: l’annuncio del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, segna l’ingresso ufficiale nel gruppo nato nel 2023 su iniziativa francese. L’adesione all’Alleanza è avvenuta in occasione del Consiglio Energia del 16 giugno a Lussemburgo: passando da Stato Osservatore a Membro, l’Italia affiancherà altri paesi, tra cui Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Paesi Bassi, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Belgio e Svezia.

L’istituzione dell’Alleanza Nucleare nel febbraio 2023 ha dato un chiaro segnale da parte di un blocco di paesi europei che chiedevano il riconoscimento del ruolo del nucleare nella strategia di decarbonizzazione europea accanto alle energie rinnovabili e a tutte le soluzioni energetiche sostenibili, in un’ottica di neutralità tecnologica per raggiungere la sicurezza degli approvvigionamenti e per contribuire a un’autonomia strategica.

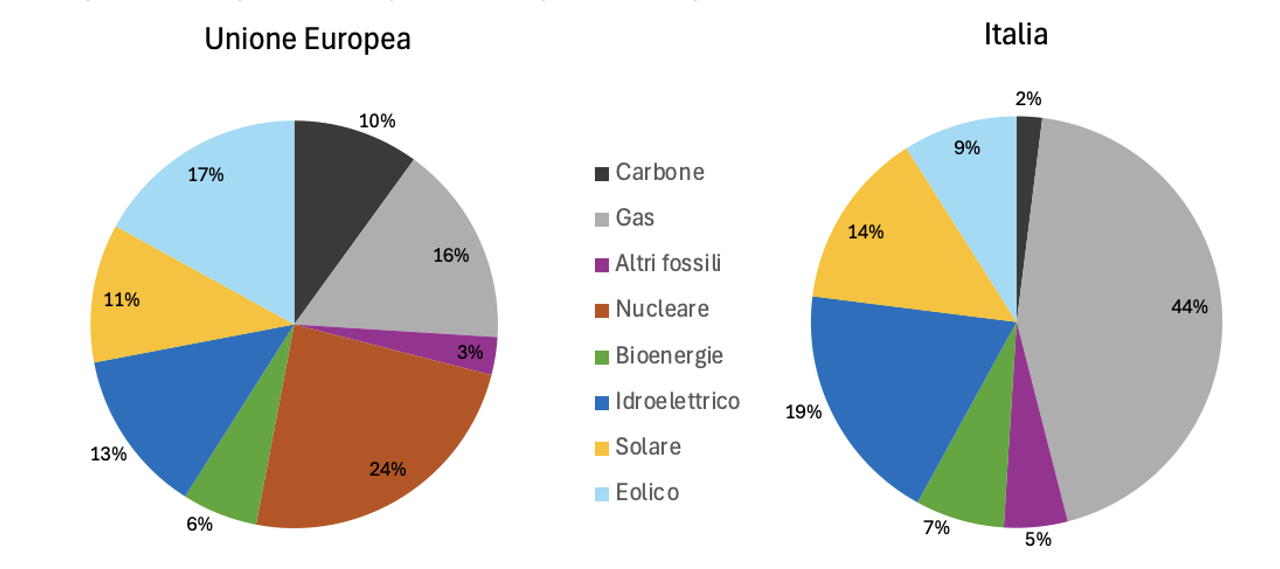

A livello europeo, il nucleare è ad oggi la principale fonte di energia elettrica con il 24% del mix, mentre l’eolico è al secondo posto con il 17% (Fig. 1). A livello italiano, invece, quasi la metà del mix energetico è rappresentata dal gas, che è responsabile del 44% della produzione energetica. Segue l’idroelettrico con il 19% e il solare con il 14%, a sostegno di una forte quota di rinnovabili nel mix, mentre il nucleare è – per ora – assente. L’avvicinamento al blocco è un ulteriore segnale dell’esplicito interesse del Governo verso il dossier nucleare, da introdurre come fonte energetica integrativa importante del mix energetico.

Figura 1: Mix energetico UE e italiano, 2024

L’EREDITÀ ITALIANA

Il nucleare in Italia ha avuto una storia discontinua, alternando periodi di grande attività ad anni di ostracismo condizionato dagli incidenti avvenuti nel secolo scorso.

A partire dai primi anni 60, l’Italia era protagonista di un precoce e fruttuoso sviluppo della risorsa nucleare. Tuttavia, nei decenni seguenti, l’approccio al nucleare è stato fortemente messo in discussione da avvenimenti di portata globale e da decisioni politiche.

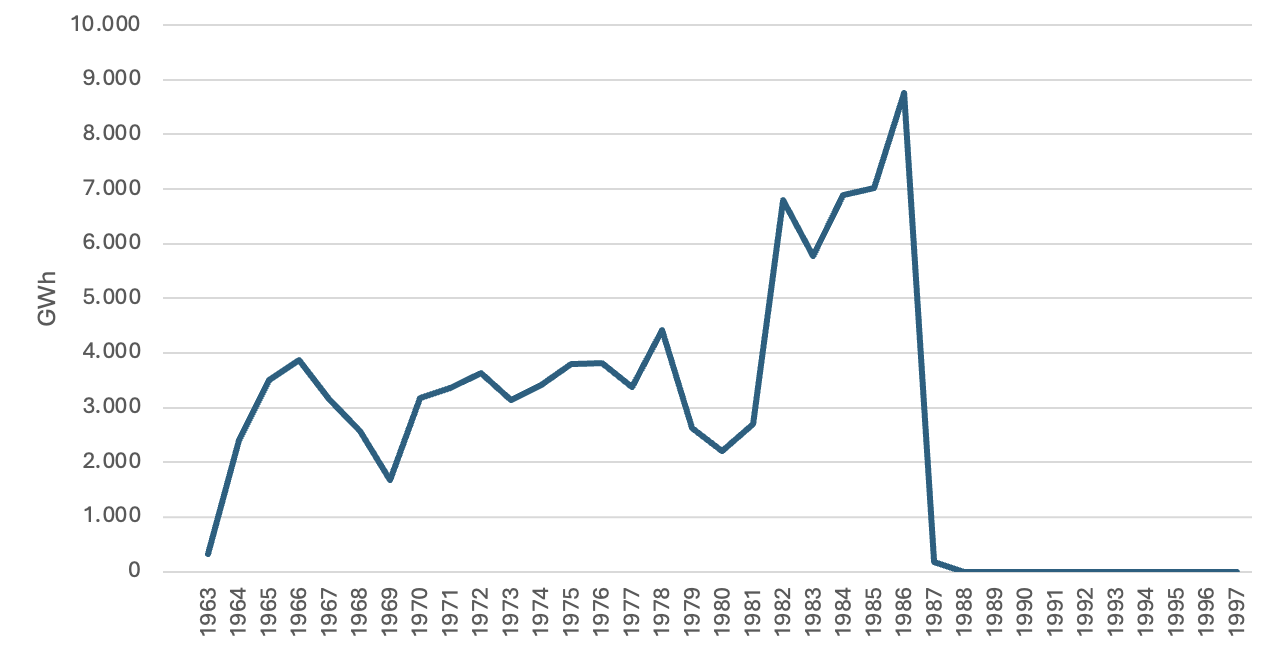

I dati storici di Terna (Fig. 2) mostrano il progressivo aumento dell’energia elettrica prodotta dagli impianti nucleari italiani: dai primi 323 GWh di energia elettronucleare nel 1963, la produzione lorda da questa fonte ha seguito una tendenza ascendente, mantenendosi per i successivi due decenni su una media di circa 3.159 GWh, prima di aumentare ancora di più raggiungendo una media di 7.051 GWh nella prima metà degli anni 80, in congiunzione a un periodo storico foriero di grandi sconvolgimenti a livello globale. Nel 1986 la produzione elettronucleare in Italia raggiungeva il suo picco massimo di 8.758 GWh. L’anno successivo, gli effetti del referendum sul nucleare tagliarono le gambe alla produzione energetica del settore che crollò quindi a 174 GWh. Nel 1988, in seguito alla chiusura delle centrali presenti sul territorio, si annullò di fatto ogni programma nazionale in campo elettronucleare.

Figura 2: Produzione lorda elettronucleare in Italia a partire dal 1963

Ora, nella strategia nazionale, il nucleare fa leva sulle priorità energetiche: sia dal punto di vista della sicurezza e disponibilità degli approvvigionamenti delle altre fonti, con l’intento di diversificare il mix energetico, sia da quello della necessità di integrare fonti a basse emissioni per raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi climatici concordati a livello internazionale.

LE TRAIETTORIE ENERGETICHE DEL PNIEC

Nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (2024), la traiettoria ottimale di minimo costo complessivo del sistema energetico individua le tecnologie nucleari come economicamente e energicamente convenienti.

Secondo gli scenari del PNIEC, infatti, l’utilizzo delle sole fonti rinnovabili permetterebbe effettivamente il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica al 2050, ma in modo non economicamente efficiente, in quanto verrebbe a mancare una quota di generazione elettrica di tipo programmabile. Il nucleare, in quanto fonte programmabile senza emissioni di CO2, fornisce una fonte di energia stabile e continua, e può rappresentare un’ottima tecnologia da affiancare alle FER non programmabili. Inoltre, ridurrebbe la vulnerabilità alle interruzioni di approvvigionamento esterno e la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, migliorando la sicurezza energetica.

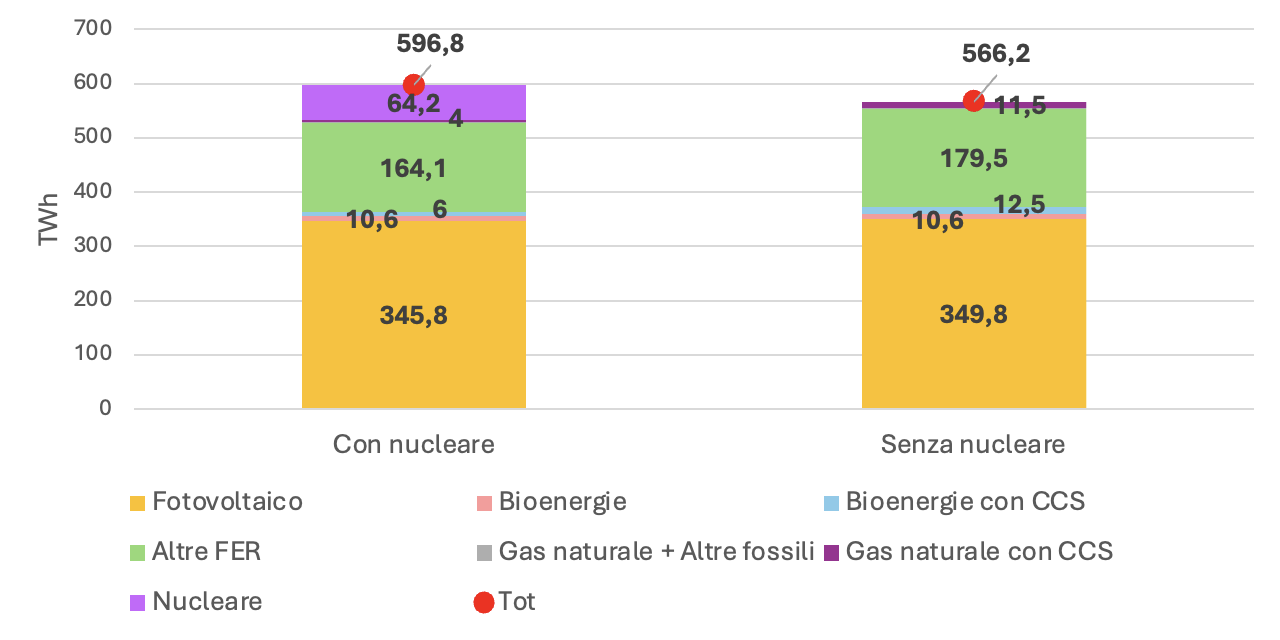

Partendo dai dati ricavati dalla Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile, istituita dal MASE a novembre 2023, sono state effettuate delle ipotesi di scenario a lungo termine (dal 2035 al 2050) contenenti una quota di generazione da fonte nucleare in aggiunta alle fonti di energia a basse emissioni. Per la produzione nazionale di energia elettrica, sia lo scenario con nucleare che quello senza nucleare prevede una capacità installata di circa 245 GW di fotovoltaico e circa 51 GW di eolico e una quantità di energia importata limitata di 17,7 TWh. Nello scenario con nucleare, la relativa produzione copre circa l’11% della richiesta – che potrebbe alzarsi fino a quota 22% nello scenario a massimo potenziale installabile, con circa 16 GW di capacità nucleare al 2050 – mentre riduce la necessità di ricorrere sia alla generazione a gas con CCS che alla produzione da bioenergie con CCS. In questo caso, nello scenario con il nucleare tra le tecnologie disponibili, si ha una maggior quantità di energia prodotta, pari a 596,8 TWh contro i 566,2 dello scenario senza nucleare (Fig. 3).

Figura 3: Produzione nazionale di energia elettrica al 2050 negli scenari con e senza nucleare

LE POSIZIONI EUROPEE

Se nella prospettiva italiana figura l’intenzione di ricorrere effettivamente al nucleare, lo scenario europeo si mostra già parzialmente definito sulla questione.

Dai diversi percorsi intrapresi nell’ultimo quarto di secolo dagli Stati membri, si sono formati tre blocchi rispetto alla posizione sull’energia nucleare: quelli facenti parte dell’Alleanza Nucleare Europea, i paesi scettici verso il nucleare, che quindi hanno completato la dismissione dei propri impianti e sono contrari a questa tecnologia, e i paesi “osservatori”, fra cui l’Italia.

L’allargamento dell’Alleanza Nucleare fornisce una leva politica importante al gruppo per agire ulteriormente nel foro europeo: l’iniziativa francese, che ha ottenuto di aggiungere il nucleare nella cosiddetta tassonomia verde dell’Unione europea, aveva permesso che la tecnologia fosse autorizzata a ricevere investimenti e ad essere considerata a zero emissioni. L’estensione del gruppo agevola un’azione congiunta da parte dei vari Governi e Ministeri per sostenere una maggiore legittimazione del nucleare in seno all’Unione e per includere sistematicamente il nucleare negli strumenti finanziari europei per la transizione, come gli Ipcei.

Altri paesi europei hanno già in funzione o si stanno dotando di centrali, estendendo la corolla nucleare intorno all’Italia: attualmente sono in costruzione due reattori, uno in Francia e uno in Slovacchia. Come previsto nei loro piani nazionali per l’energia e il clima, diversi Stati membri stanno pianificando la costruzione di nuove centrali. La Bulgaria e la Romania hanno progetti avanzati per due siti e la Finlandia, la Bulgaria e la Repubblica Ceca hanno in programma di costruirne uno ciascuno. La Polonia ha piani su larga scala per avviare la produzione di energia nucleare e costruire sei grandi reattori ad acqua pressurizzata entro il 2040; la costruzione del primo centro dovrebbe iniziare nel 2026 e concludersi nel 2033.

CONCLUSIONI

La decisione di entrare nell’Alleanza Nucleare conferma la prospettiva del Governo di perseguire il nucleare come fonte energeticamente ed economicamente conveniente per gli obiettivi di decarbonizzazione. A livello europeo, l’adesione dell’Italia al gruppo a guida francese rinsalda la cooperazione intergovernativa sul tema e fornisce una leva politica ulteriore per legittimare e inserire stabilmente il nucleare nella strategia energetica europea.