La cybersicurezza è ormai una delle sfide centrali del nostro tempo. Negli ultimi anni la crescita delle minacce informatiche ha assunto proporzioni sempre più rilevanti, spingendo governi, imprese e cittadini a mettere in campo azioni sempre più concrete e incisive.

Oggi gli attacchi non si limitano più a colpire singoli utenti o aziende isolate: nel mirino finiscono intere infrastrutture pubbliche, reti di comunicazione e sistemi critici per garantire i servizi essenziali alla popolazione e tutelare la sicurezza nazionale. Per di più, l’intelligenza artificiale e il machine learning vengono utilizzati non solo per difendersi, ma sempre più frequentemente per attaccare, rendendo le minacce più sofisticate, accurate e difficili da individuare.

Diventa quindi essenziale adottare un approccio integrato alla sicurezza digitale: combinare tecnologie avanzate, formazione continua e collaborazione pubblico-pubblico/pubblico-privato è la chiave per costruire una società realmente resiliente.

COSA STA ACCADENDO IN EUROPA…

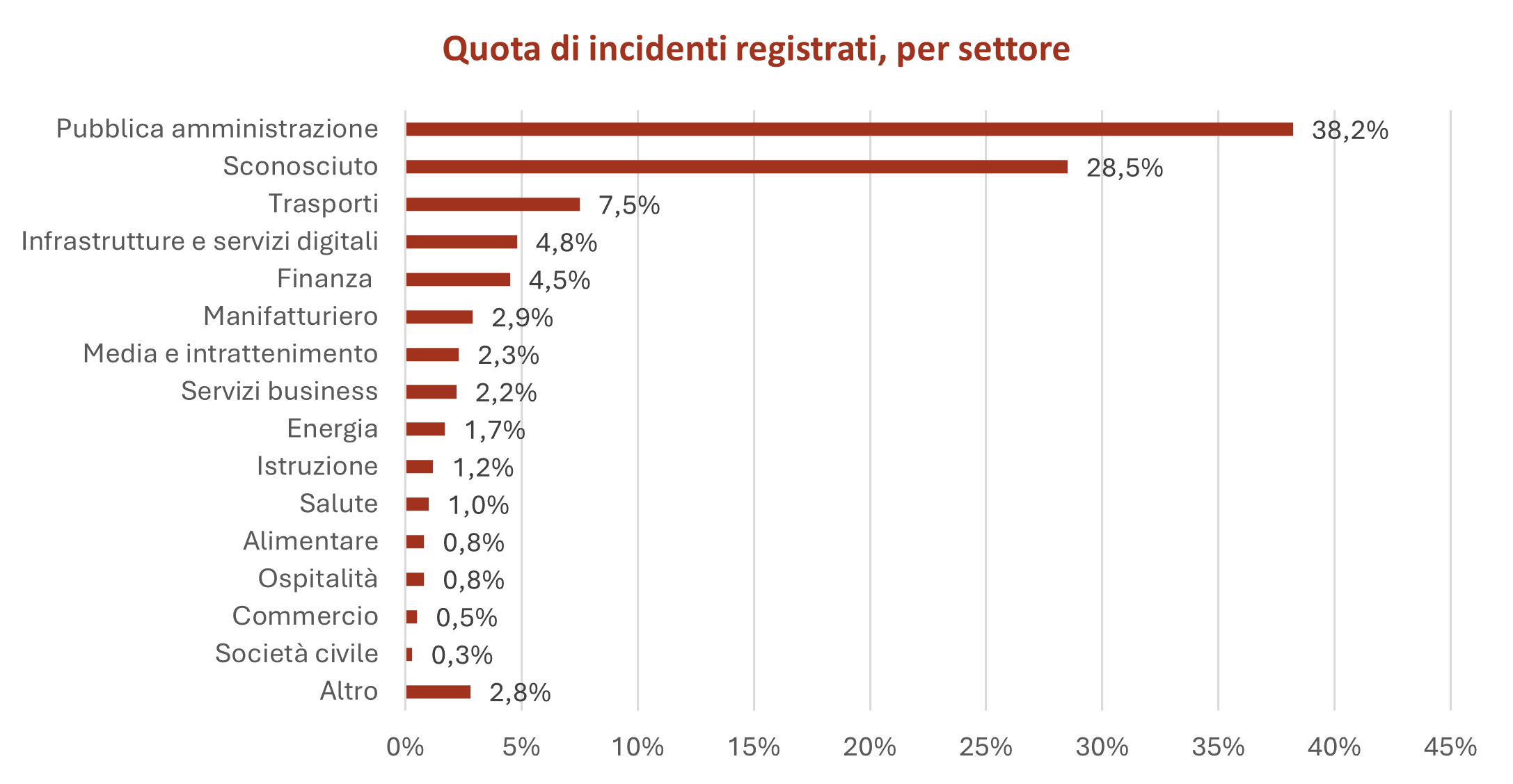

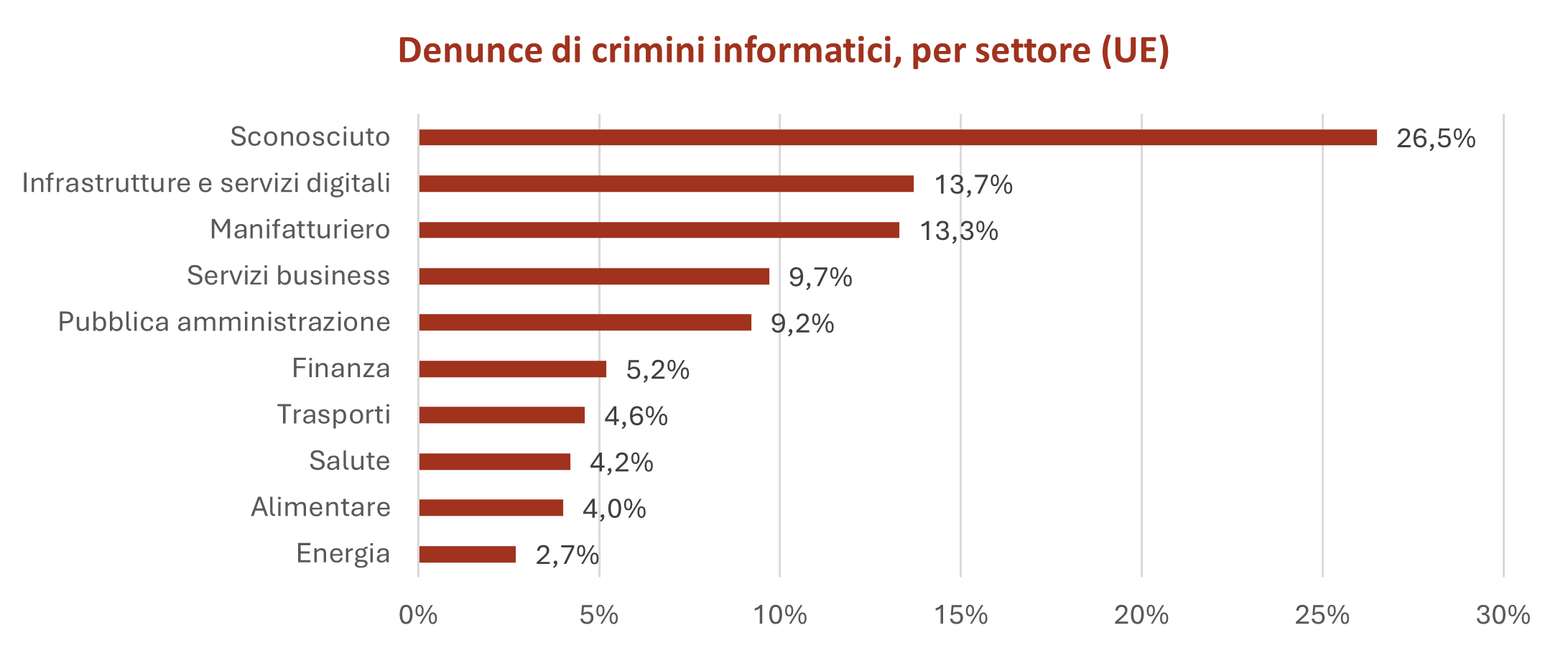

In questo quadro, il rapporto ENISA Threat Landscape 2025, pubblicato lo scorso primo ottobre, ha raccolto e analizzato 4.875 incidenti di cybersicurezza nel periodo che va dal 1° luglio 2024 al 31 giugno 2025. Ebbene, se si analizzano gli incidenti per settore, si osserva che il 28,5% del totale non è associabile a un comparto specifico. Escludendo questi casi, i cinque settori maggiormente colpiti risultano essere: la pubblica amministrazione (38,2%), i trasporti (7,5%), le infrastrutture e servizi digitali (4,8%), la finanza (4,5%) e il manifatturiero (2,9%).

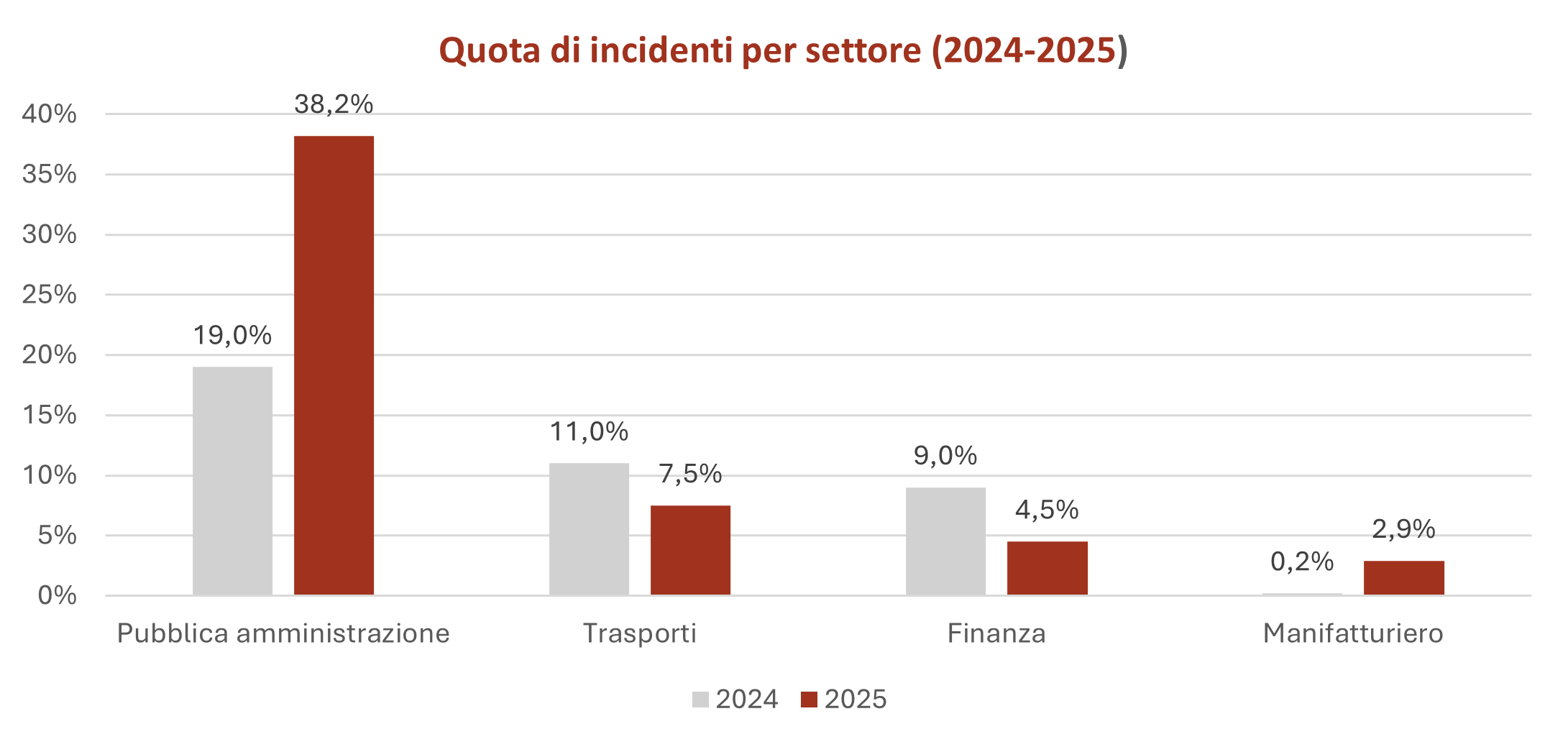

È interessante notare che nel 2025 il settore della pubblica amministrazione è stato particolarmente sotto i riflettori dal punto di vista della cybersicurezza, registrando un aumento del 19,2% su base annua. In dettaglio, nel 2024 gli incidenti hanno riguardato principalmente la pubblica amministrazione (19%), seguita dai trasporti (11%) e dalla finanza (9%). Nel 2025, invece, la quota di incidenti nella pubblica amministrazione è raddoppiata (38,2%) e aumenta sensibilmente il manifatturiero (+2,7%), mentre negli altri settori, ossia trasporti (7,5%) e finanza (4,5%), si registra un calo complessivo.

Fonte: ENISA Threat Landscape, ottobre 2025

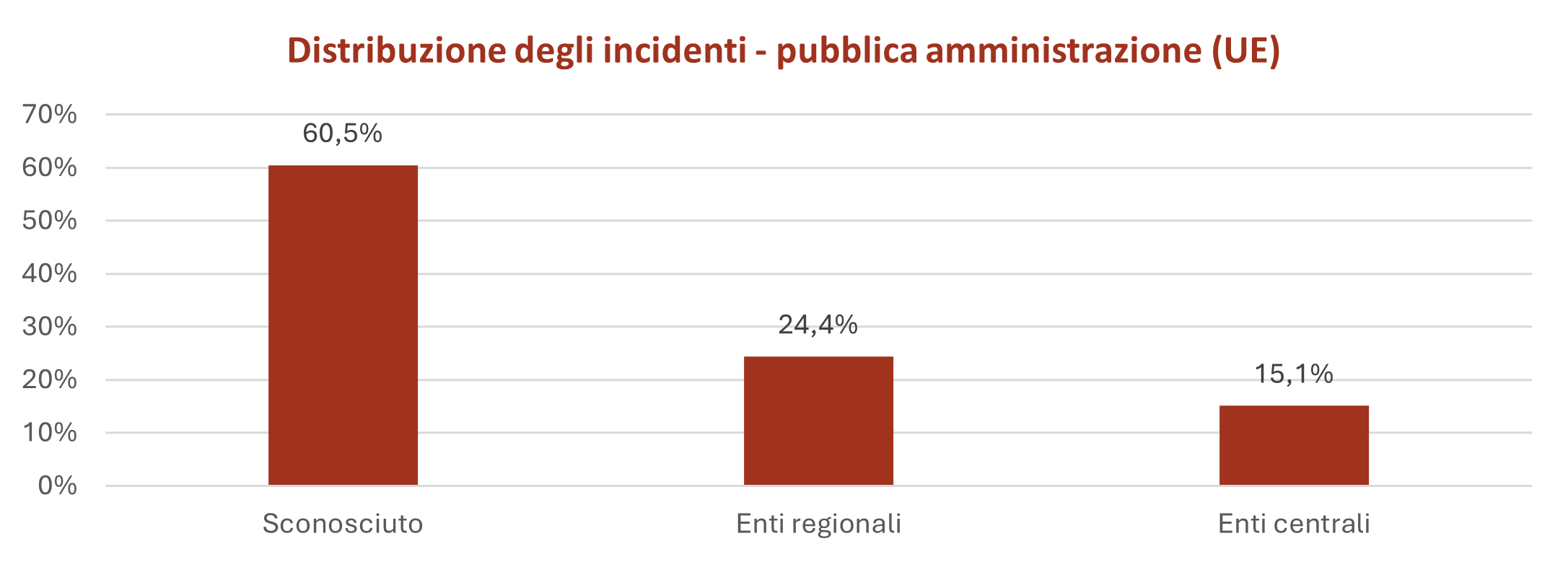

Analizzando la distribuzione degli incidenti di cybersicurezza che hanno coinvolto la pubblica amministrazione, emerge che gli enti regionali risultano essere quelli più colpiti, totalizzando il 24,4% del totale, seguiti dagli enti centrali, che registrano il 15,1%. Inoltre, secondo i dati ENISA, l’Italia si colloca al secondo posto in Europa per numero di incidenti nella PA, con una quota del 26,3%, subito dopo la Francia, che guida la classifica con il 27%.

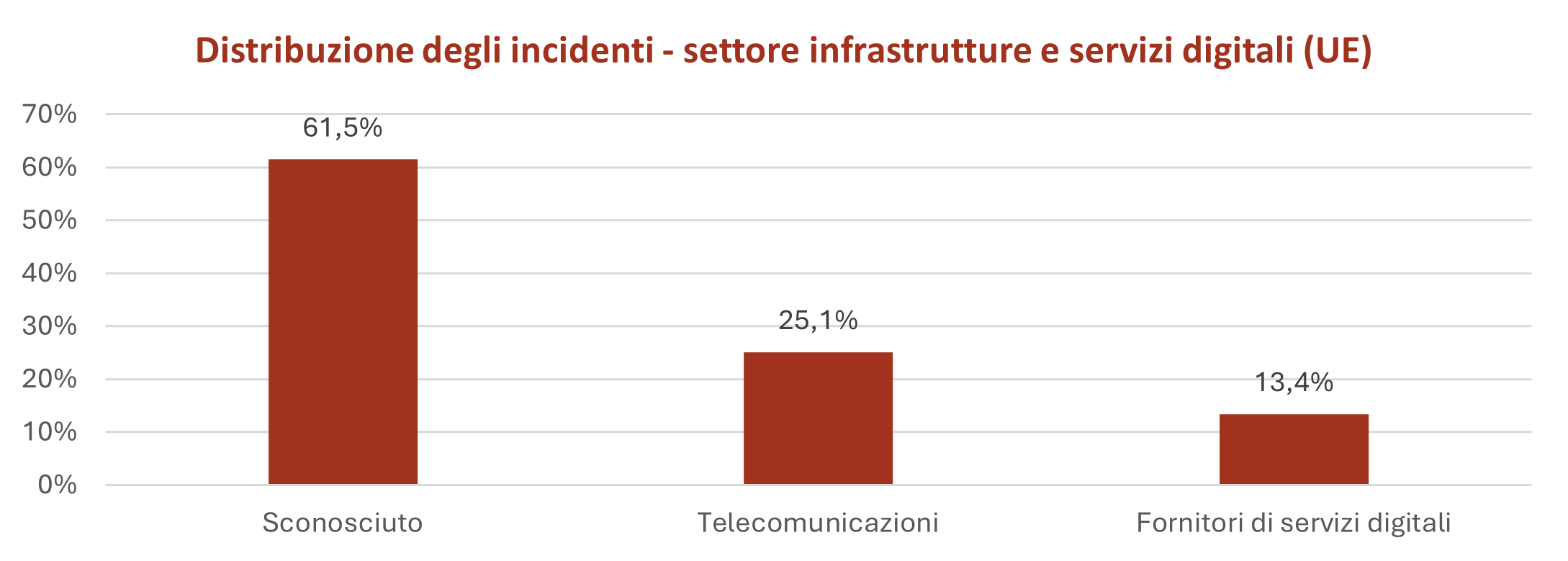

Nel settore delle infrastrutture e servizi digitali, il comparto più colpito è quello delle telecomunicazioni con 25,1% degli incidenti totali nel settore. Si tratta di un dato particolarmente significativo in quanto riflette la crescente esposizione delle reti di comunicazione alle minacce cibernetiche. A seguire poi, con una quota comunque rilevante, si trovano i fornitori di servizi digitali con il 13,4%.

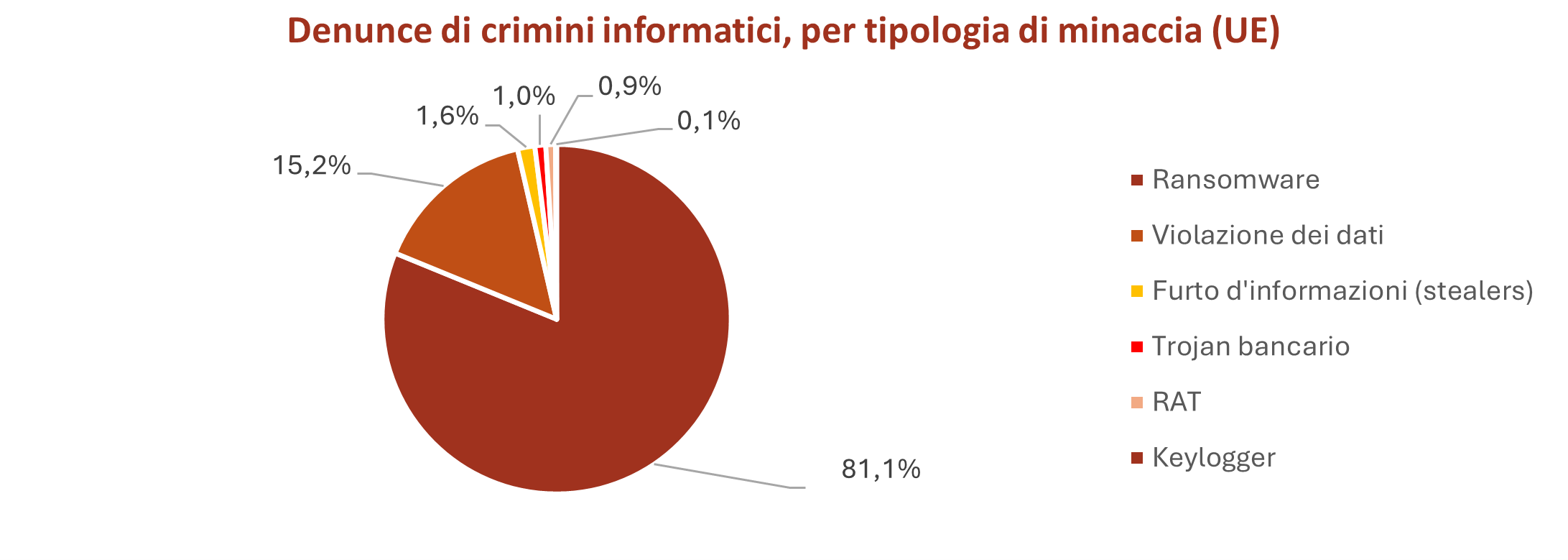

Dopo aver analizzato la distribuzione degli incidenti nei vari settori, risulta rilevante capire quali sono gli incidenti più frequenti derivanti dalle azioni malevole perpetrate, in particolare, dai cybercriminali. Questi ultimi, nell’81,1% dei casi utilizzano gli ormai tristemente noti ransomware, a cui seguono – con un importante distacco – le violazioni di dati, che rappresentano il 15,2% del totale delle segnalazioni. Di conseguenza, le altre categorie individuate dal rapporto di ENISA, come stealers, trojan bancari, RAT e keylogger raccolgono una quota residuale piuttosto esigua, pari al 3,7%.

I paesi maggiormente colpiti da ransomware e violazioni di dati nell’Unione Europea sono la Germania (23,4%), seguita dall’Italia (11,3%), Spagna (9,8%), Francia (9,5%) e Belgio (3,7%). Questi dati confermano come gli attacchi si concentrino principalmente nelle economie digitalmente più sviluppate, dove l’elevato livello di interconnessione e la presenza di infrastrutture critiche rappresentano un obiettivo privilegiato per i gruppi criminali.

Dopo aver delineato la tipologia di attacchi più frequenti, è altrettanto significativo osservare quali settori risultano maggiormente colpiti. Le attività di criminalità informatica continuano infatti a interessare un’ampia gamma di comparti nell’Unione europea, sia all’interno del perimetro NIS2, sia al di fuori di esso. Nel periodo di riferimento, il settore delle infrastrutture e dei servizi digitali si conferma il principale bersaglio (13,7%), seguito dal manifatturiero (13,3%), dai servizi business (9,7%) e dalla pubblica amministrazione (9,2%).

…E IN ITALIA

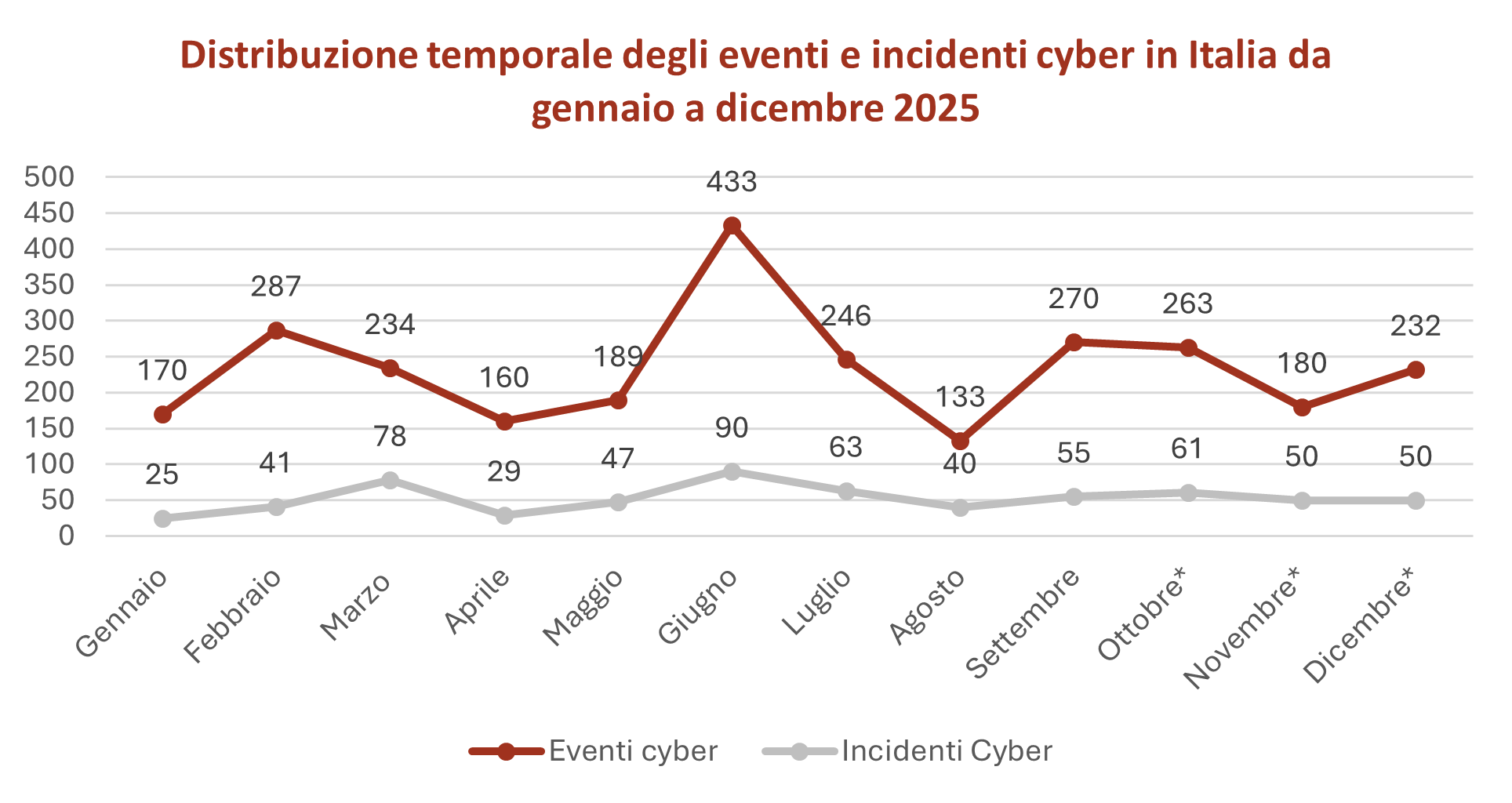

In questo contesto le evidenze contenute nel rapporto ENISA trovano riscontro anche a livello nazionale. Lo scorso 17 ottobre l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha pubblicato il report mensile “Operational Summary” aggiornato a settembre 2025, che raccoglie i dati e gli indicatori mensili sull’analisi e l’andamento della minaccia cibernetica, concentrandosi sui principali settori merceologici impattati e le tipologie di minacce più frequenti. In particolare, si rileva che dopo il picco di giugno, con ben 433 eventi cyber, nei mesi successivi si è registrato un importante decremento a cui è seguito un nuovo balzo a settembre. In generale, la media dei primi nove mesi dell’anno in corso è di 236 eventi e 52 incidenti, notevolmente più elevata rispetto ai valori rilevati nello stesso periodo del 2024 (rispettivamente, 159 e 37).

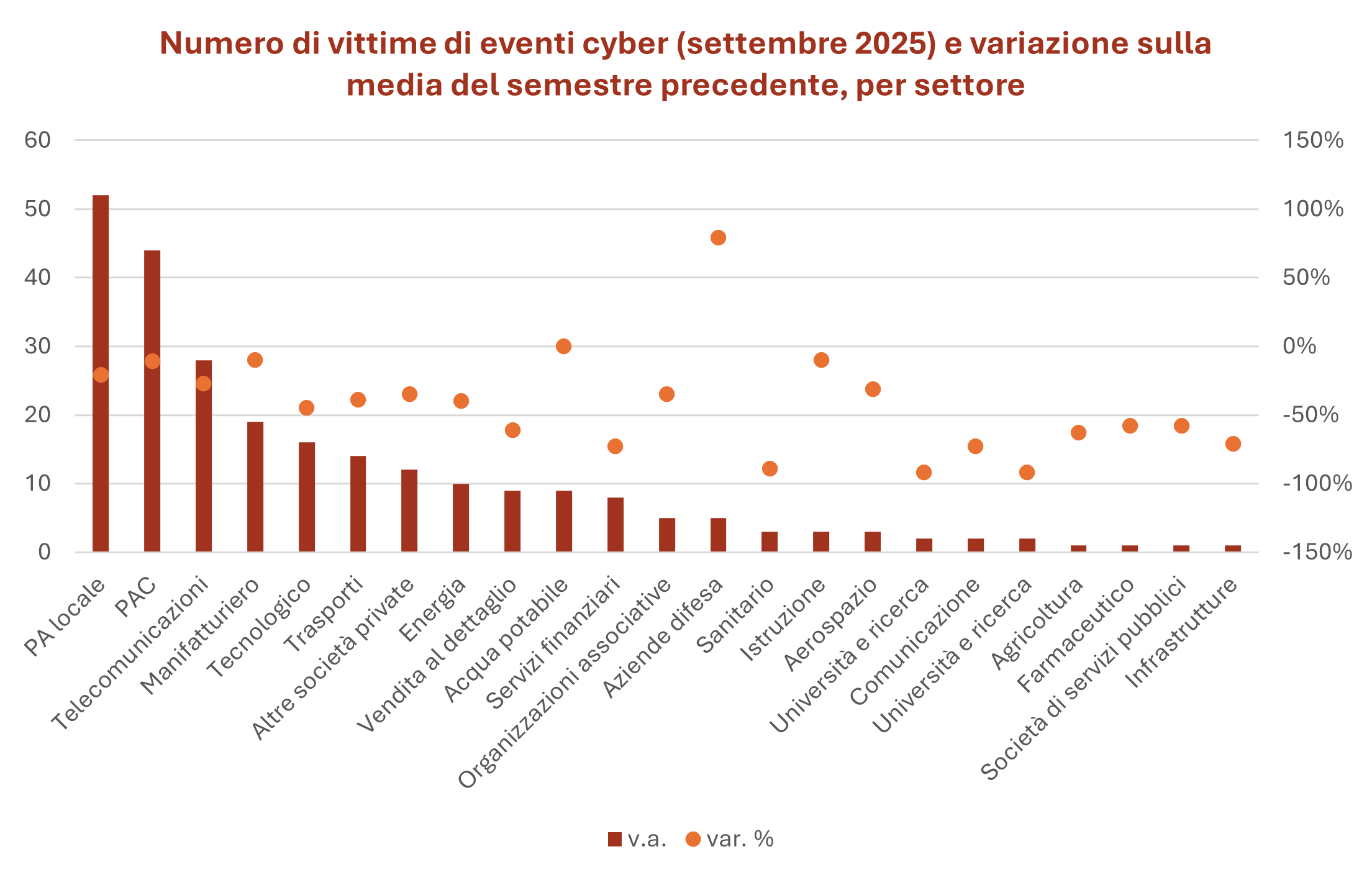

Tra i settori di attività dei soggetti target, la pubblica amministrazione nel suo insieme – locale e centrale (PAC) – è stata interessata dal 38,4% degli eventi cyber registrati dall’Agenzia a settembre 2025. Per di più, similmente a quanto visto a livello europeo, la quota maggiore è in capo agli enti locali con 52 eventi cyber (20,8% del totale nel periodo considerato), a fronte di 44 che hanno riguardato la PAC (17,6%).

Tuttavia, va segnalato che in entrambi i casi si tratta di un sensibile miglioramento sulla media del semestre precedente, rispettivamente di 11 e 21 punti percentuali. Ad ogni modo, seguono il comparto delle telecomunicazioni con 28 eventi cyber (-27%), manifatturiero (19; -10%) e tecnologico (16; -45%). Inoltre, è interessante sottolineare che per tutti i settori considerati si rileva un miglioramento sul semestre precedente, con l’unica eccezione delle aziende operanti nel settore difesa (+79%).

CONCLUSIONI

Dalla fotografia scattata da ENISA e ACN emerge un quadro chiaro. I numeri mostrano una pressione crescente sulla pubblica amministrazione, bersaglio privilegiato di attacchi sempre più mirati, ma anche una consapevolezza in aumento sulla necessità di rafforzare le difese digitali, a partire da una segnalazione attenta e tempestiva degli incidenti di sicurezza, il che presuppone inevitabilmente anche un certo grado di maturità su questi aspetti a livello di organizzazione. A livello europeo, il 2025 ha confermato la centralità del tema: ransomware e furti di dati restano le minacce più diffuse, con la pubblica amministrazione e le infrastrutture digitali nel mirino.

Il rafforzamento della resilienza passa quindi attraverso tre direttrici fondamentali: prevenzione, tramite l’adozione di misure tecniche e organizzative sempre più avanzate; collaborazione, tra enti pubblici e imprese; consapevolezza, grazie a una cultura della sicurezza digitale che deve diventare parte integrante di ogni processo produttivo e decisionale.

Solo attraverso una visione condivisa e un impegno costante sarà possibile affrontare con efficacia le sfide della cybersicurezza, garantendo la protezione delle infrastrutture critiche e la fiducia dei cittadini nel mondo digitale. Il punto di arrivo auspicato è il seguente: le organizzazioni e in particolare il settore pubblico dovrebbero riconoscere pienamente la propria esposizione alle minacce cibernetiche e trattare la cybersicurezza come una priorità strategica paragonabile alla sicurezza fisica. Dopotutto, come diceva Kevin Mitnick già nei primi anni 2000, chi non progetta la sicurezza, programma il fallimento.