A oltre cinque anni dalla Pandemia da COVID-19, e nonostante le innovazioni legate al PNRR e il tasso di investimenti in sanità che – quantomeno in termini assoluti – continua a crescere, torna a suonare il campanello di allarme sulla rinuncia alle cure. Secondo gli ultimi dati della Corte dei Conti questo drammatico fenomeno – indicativo di mancanza di equità e di perduranti barriere di accesso al SSN – riguarda infatti oltre un italiano su 10, con tenenze in forte crescita in tutto il Paese e regioni che presentano valori addirittura raddoppiati rispetto alla media nazionale.

LA RINUNCIA ALLE CURE COME INDICATORE DI UN SISTEMA IN CRISI

La rinuncia o il rinvio delle prestazioni sanitarie – quel fenomeno per cui i cittadini, pur avendone bisogno, decidono di non accedere a visite, esami diagnostici o terapie – non è solo indicativo di una crisi di fiducia nel sistema sanitario, ma un critico indicatore di fallimento nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e un sintomo di profonde disuguaglianze socio-economiche. In un sistema sanitario universale come il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano la rinuncia alle cure rappresenta l’anello debole che mina l’equità, trasformandosi in una vera e propria esternalità negativa per l’intera economia del Paese.

Storicamente i tassi di rinuncia si sono attestati in media tra il 7% e il 9% della popolazione italiana, con picchi che hanno toccato il 12-13% durante i periodi di crisi economica e negli anni della ripresa post-pandemica. Questi numeri si traducono in milioni di cittadini che compromettono la propria salute, in molti casi per mancanza di possibilità di accesso o per autovalutazioni sullo stato di urgenza relativo alle proprie condizioni. L’ISTAT, ad esempio, conferma che le cure odontoiatriche (non coperte dal SSN) e le visite specialistiche sono le prestazioni più soggette a rinuncia, poiché spesso percepite come “non urgenti” o perché gravate da costi out-of-pocket o da lunghe attese.

I NUOVI DATI DELLA CORTE DEI CONTI: UN ITALIANO SU 10 RINUNCIA ALLE CURE

Nel nuovo Quaderno del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei Conti fotografa il sistema sanitario a pochi anni dalla pandemia: si conferma una crescita della spesa, ma anche la preoccupazione sulle perduranti – o crescenti – diseguaglianze territoriali in termini di personale, adeguatezza delle strutture e punteggi LEA. Viene infatti riportato che la sanità italiana “è in cammino per il cambiamento”, ma procede tra contraddizioni e squilibri strutturali.

Tutti questi fenomeni hanno una ricaduta diretta e indiretta sull’accesso alle cure e, soprattutto, sulla rinuncia ad esse. I dati riportati nel Quaderno n. 4 della Corte dei Conti, dedicato all’analisi del Servizio sanitario nazionale e raccolti da ISTAT nell’ambito del monitoraggio dei LEA, indicano infatti un tasso di rinuncia alle prestazioni sanitarie pari al 9,9% per il 2024 – un dato in forte aumento rispetto al 7,6% registrato l’anno precedente.

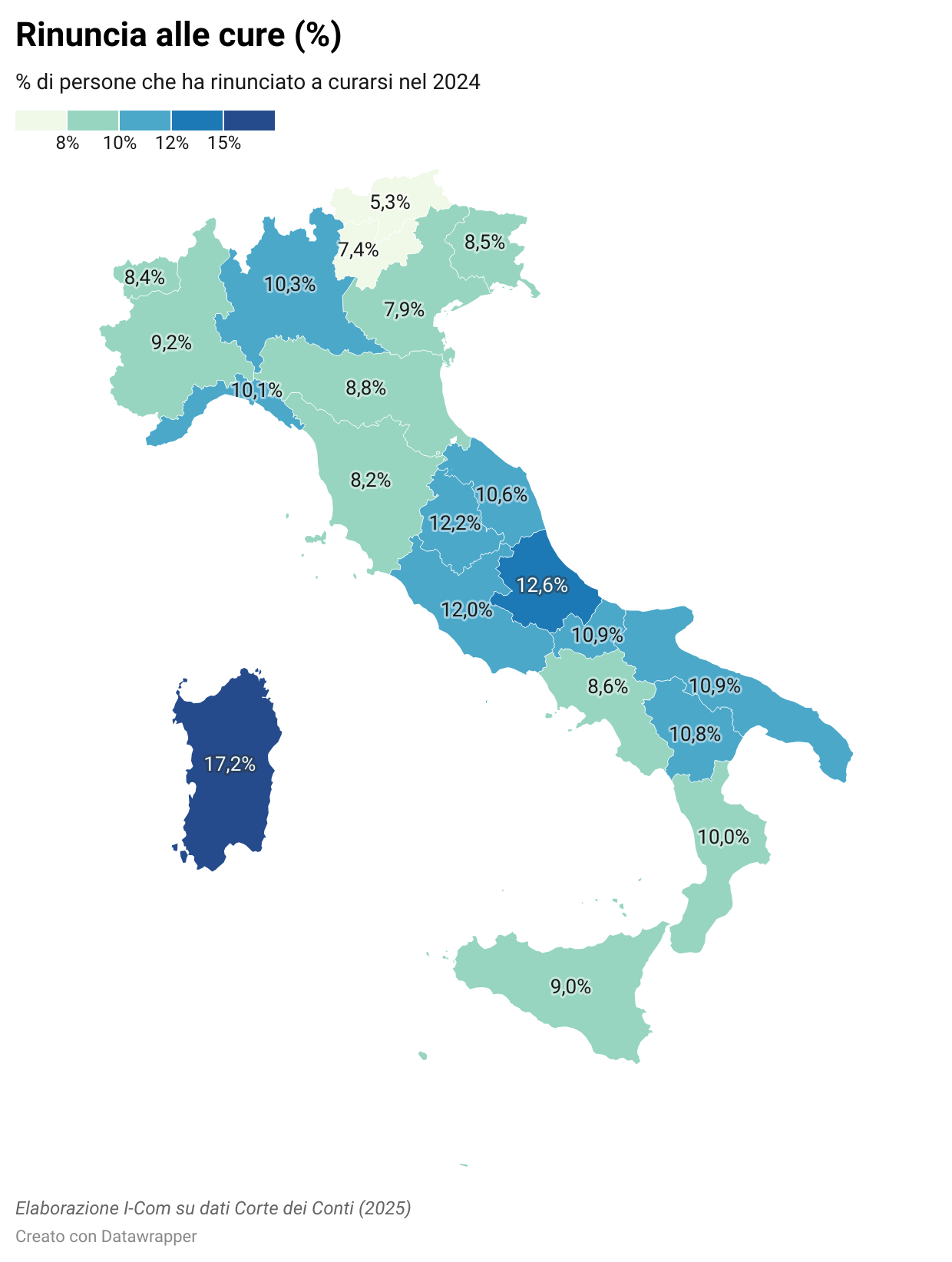

Il dato nazionale, già di per sé preoccupante, è ulteriormente aggravato quando analizzano i valori per regioni. Le disuguaglianze territoriali sono infatti estremamente rilevanti: nel Nord Italia la quota media di rinuncia è “solo” del 9,2%, mentre sale al 10,7% nel Centro e al 10,3% nel Mezzogiorno. Il valore più grave si registra in Sardegna, con il 17,2% della popolazione che rinuncia a curarsi, mentre quello più basso (5,3%) è registrato nella Provincia Autonoma di Bolzano.

AUMENTANO I FINANZIAMENTI ALLA SANITÀ (+5%), MA ANCHE LE RINUNCE A CURARSI (+30%)

Come già accennato nei paragrafi precedenti, nel 2024 la spesa sanitaria pubblica ha raggiunto €138,3 miliardi di euro, pari al 6,3% del PIL, con un aumento del +4,9% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, la Corte segnala che si tratta di una crescita inferiore alle attese e, anche in questo caso, fortemente disomogenea sul territorio: le regioni in piano di rientro hanno registrato un incremento pro capite del +6,4% contro il +4,2% delle altre.

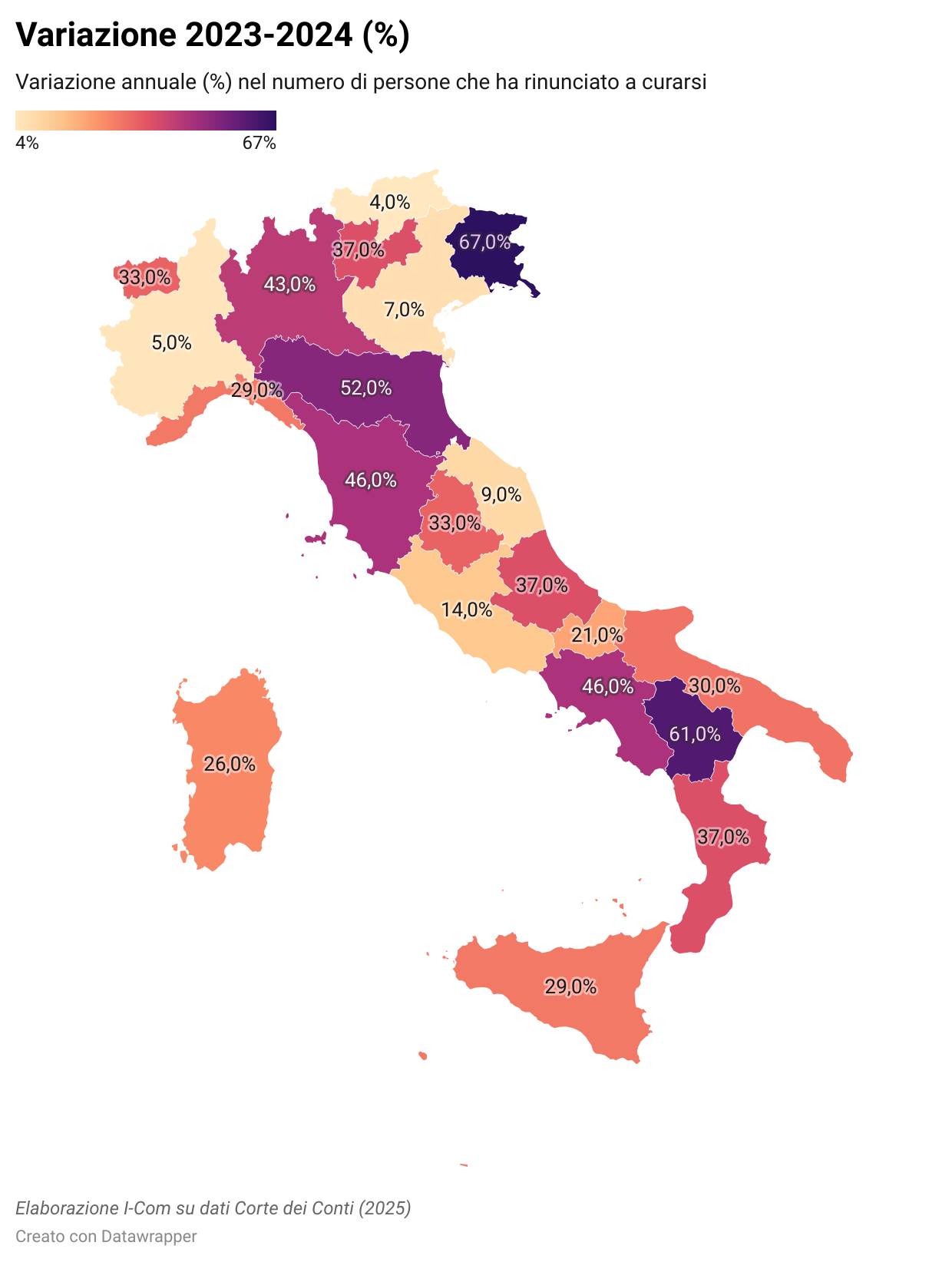

Conseguentemente, quantomeno in termini di aumento dell’accessibilità delle cure, all’incremento dei finanziamenti non è corrisposta una maggiore accessibilità dei servizi di cura. Tra il 2023 e il 2024 il numero di italiani che ha rinunciato alle cure è infatti cresciuto in tutte le regioni e con un valore medio nazionale cresciuto del +30% (passando dal 7,6% al 9,9%). Friuli Venezia Giulia (+67%), Basilicata (+61%) ed Emilia Romagna (+52%) sono le tre regioni con gli aumenti più marcati, mentre i territori in cui l’aumento del tasso di rinuncia alle cure è stato minore sono stati la P.A. di Bolzano (+4%), il Piemonte (+5%) e il Veneto (+7%). Ciò si rileva anche in termini di variazione assoluta: ben 7 regioni su 20 registrano una variazione assoluta di oltre 3 punti percentuali, e in Basilicata addirittura di 4 punti.

GENERE, ETÀ, ISTRUZIONE E PUNTEGGIO LEA INCIDONO?

Secondo le ultime rilevazioni ISTAT, tra i fattori che incidono sulla propensione alla rinuncia alle cure vi è anche il genere. Difatti, a livello nazionale, rinunciano più le donne (11,4%) rispetto agli uomini (8,3%), con qualche differenza regionale. Ad esempio, nel Centro Italia la quota di donne che rinunciano sale addirittura al 13%, mentre nel Mezzogiorno si registra il valore più basso tra gli uomini (8,5%). Il fenomeno appare invece trasversale rispetto al titolo di studio, evidenziando l’assenza di correlazioni in tal senso: rinunciano il 10,6% delle persone con basso titolo di studio, l’11,4% dei diplomati e il 10,4% dei laureati, con incrementi significativi rispetto all’anno precedente in tutte le categorie.

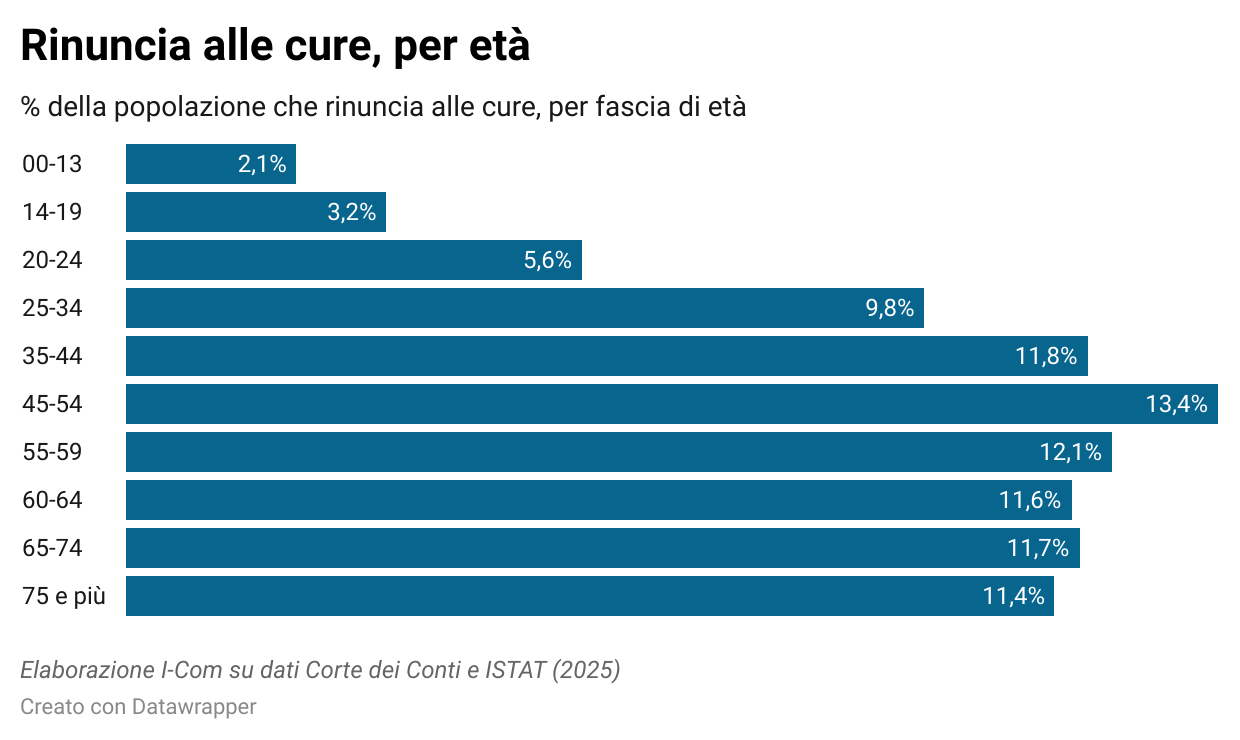

Di maggiore interesse è invece il dato relativo alle diverse fasce di età soprattutto per un paese come l’Italia, nel pieno di una transizione demografica e di un rapido mutamento della domanda di salute legata all’invecchiamento della popolazione. Dai dati della Corte dei Conti la quota di rinuncia cresce infatti fino ai 45-54 anni (13,4%) per poi assestarsi con valori intorno all’11% per le classi di età più anziane. Rispetto al 2023 si registra un aumento in quasi tutte le età, con una variazione complessiva assoluta di 2,3 punti percentuali. A rinunciare maggiormente alle cure sono le persone tra i 45 e i 59 anni, una fascia di età di cui è tendenzialmente viene dedicato più tempo al lavoro, alla cura domestica (di figli o genitori) e alla vita familiare, mentre l’aumento maggiore annuo si è registrato tra le persone con età tra i 25 e i 34 anni: in questa fascia di età, particolarmente colpita dall’aumento del costo della vita, il tasso di rinuncia è aumentato di oltre 4 punti percentuali in un solo anno.

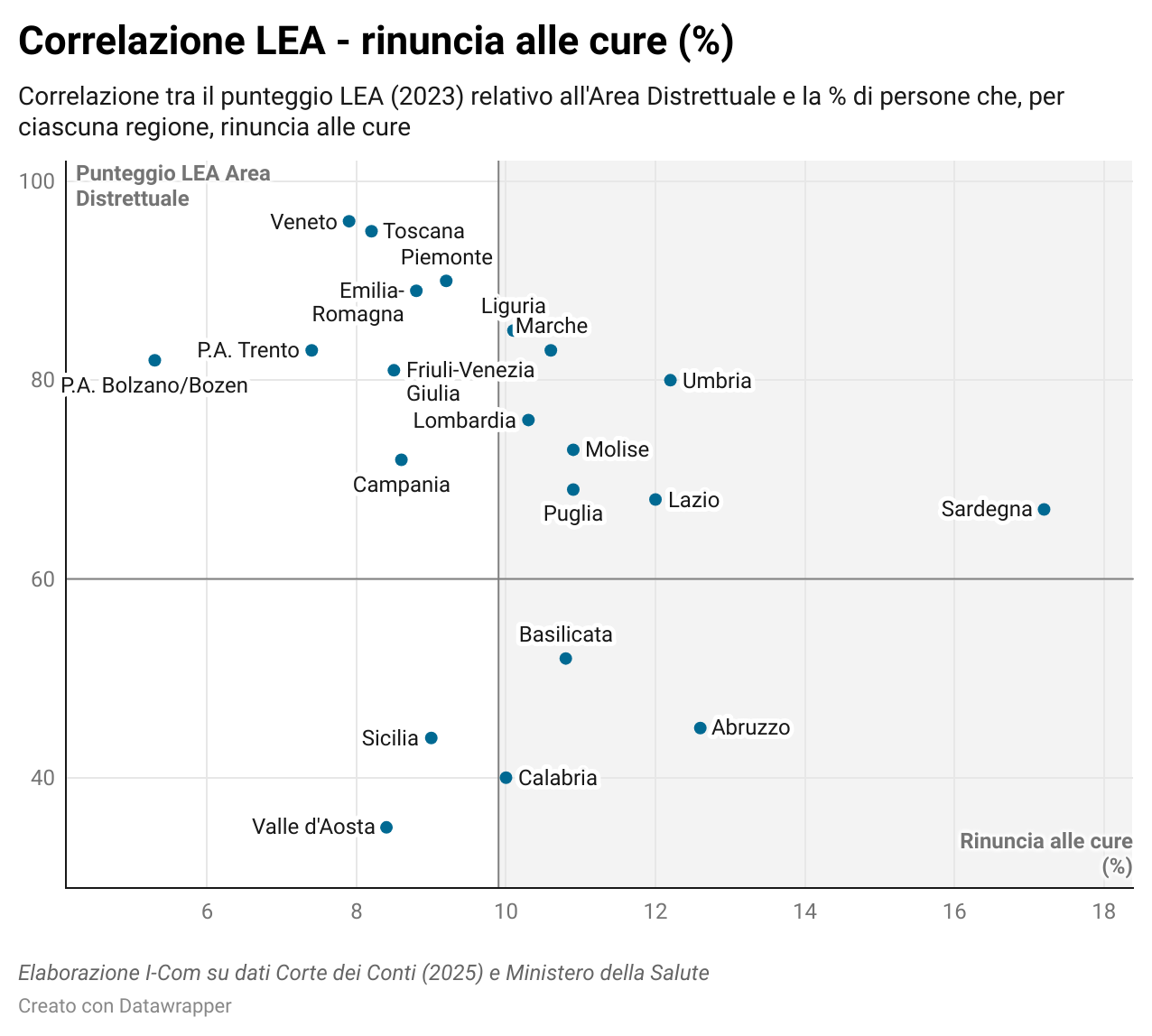

Infine, è di interesse provare a rilevare correlazioni tra la rinuncia alle cure e un carente punteggio registrato nei LEA. Ciò che emerge da un’analisi dei dati della Corte dei Conti con quelli dei punteggi LEA più aggiornati (2023) è che non vi è una forte correlazione né con il punteggio LEA relativo all’Area Distrettuale (Corr.: -0,26) né con quello dell’Area Ospedaliera (Corr.: -0,17) (ovvero le due aree LEA più legate al tema dell’accesso alle cure). Tra le regioni che presentano un tasso di rinuncia maggiore del valore medio nazionale (9,9%) vi sono infatti numerose regioni che presentano valori LEA ben al di sopra della soglia di “sufficienza” dei 60 punti. Queste evidenze sono importanti perché evidenziano come la rinuncia alle cure non sia oggi legata all’insufficienza dell’offerta dei servizi o ad una loro presunta mancanza di qualità, bensì ad altre cause – come evidenziato nel paragrafo successivo.

LISTE DI ATTESA E COSTI ELEVANTI LE CAUSE PIÙ DIFFUSE

Alla radice delle cause che portano gli italiani a rinunciare alle cure sembrano esserci alcune annose questioni irrisolte del SSN. Anzitutto, pesano le eccessive liste di attesa, causa della rinuncia del 7% dei casi (con un incremento di 2,3 punti percentuali rispetto al 2023) e principale motivazione per i residenti del Centro e del Nord. Per il 5,3% degli italiani invece la rinuncia alle cure è legata alle difficoltà economiche, motivazione principale per i residenti del Sud. Il fattore dell’inaccessibilità economica delle cure è difatti sempre più centrale, ed è collegata anche all’aumento nella quota di spesa privata: oltre il 37% dei costi in sanità in Italia è sostenuto direttamente dalle famiglie.

Questi dati trovano riscontro anche nelle rilevazioni della Survey I-Com “Accesso alle cure e percezione dei pazienti” del 2024, nella quale si indagava sulle motivazioni che portavano gli italiani a rinunciare alle cure. Anche in questa rilevazione, difatti, la motivazione principale a livello nazionale era rappresentata dai tempi di attesa eccessivi (16%), mentre la seconda causa, particolarmente sentita nelle regioni del Mezzogiorno, era rappresentata dai costi elevati di medicinali e cure (7,8%). Un’altra barriera rilevata da I-Com per il Sud era la mancanza di informazione, o una poca chiarezza nelle comunicazioni ufficiali: il 5,2% degli intervistati aveva infatti rinunciato a cure perché non sapeva a chi rivolgersi. Inoltre, alcuni cittadini del Centro e del Nord hanno dichiarato di aver dovuto rinunciare a cure necessarie perché erogate in altre regioni o luoghi differenti dal proprio domicilio, questo problema non è emerso tra gli abitanti del Sud e delle Isole, probabilmente perché per molti di loro è ormai consuetudine dover viaggiare per ottenere cure più rapide ed efficaci.

CONCLUSIONE

Questi nuovi dati della Corte dei Conte e dell’ISTAT offrono un’ottima occasione per ritornare a riflettere sullo stato di salute del nostro SSN, e in particolare sull’accesso alle cure che esso ha l’obiettivo di garantire. Questo tema, a cui è stato dedicato il Rapporto IN-Salute 2024 di I-Com, è centrale in questi anni in cui, dopo lo sconvolgimento pandemico e l’avvento del PNRR, al nostro sistema di cure è richiesto un passo in avanti verso nuovi paradigmi che ne tutelino e rinnovino i principi di equità e universalità ma che al contempo rendano questi ultimi reali e tangibili in tutto il territorio nazionale. Difatti, come riconosciuto anche nel Quaderno della Corte dei Conti, è indubbio che siano in atto diversi sforzi (economici, e di governance) a sostegno della modernizzazione del SSN ma, al contempo, non bisogna avere paura di ammettere che tale cambiamento non può dirsi compiuto e che occorre iniziare a riflettere, rapidamente, a come proseguire tale percorso anche dopo i termini del PNRR. In tale scenario, la rinuncia alle cure è chiaramente tra i fenomeni più allarmanti, in particolare per le sue tendenze che lo vedono in forte aumento in tutte le regioni italiane.